好酸球性副鼻腔炎

好酸球性副鼻腔炎

定義

慢性副鼻腔炎は、鼻腔・副鼻腔(上顎洞、篩骨洞、前頭洞、蝶形洞)において少なくとも8週ないしは12週以上継続する慢性炎症疾患と定義されている。重症例では鼻・副鼻腔粘膜の過度な浮腫にって鼻茸の形成が認められることがあるが、マクロライド少量長期療法や内視鏡下鼻副鼻腔手術によってほぼコントロール可能な疾患であった。しかし近年従来の慢性副鼻腔炎の治療法では制御が困難で手術を行っても非常に再発性の高い症例が散見されるようになった。これらの慢性副鼻腔炎は鼻茸組織中に著しい好酸球浸潤を認めることから臨床的に異なる疾患であるという概念が提唱され、従来の慢性副鼻腔炎とは区別し、難治性副鼻腔炎である好酸球性副鼻腔炎として分類されるようになった。疫学

我が国において好酸球性副鼻腔炎は1990年代後半から報告がみられるようになってきた。慢性副鼻腔炎患者は約200万人、うち鼻茸などを有することによる手術対象症例が約20万人、その中で好酸球性副鼻腔炎は約2万人と推定される。男性の方が多いとされ、成人発症の疾患であり、15歳以下では認められない。50代、60台がピークである。最近、好酸球性副鼻腔炎患者が増加してきた。その原因は不明である。手術症例(内視鏡下鼻副鼻腔炎手術)での好酸球性副鼻腔炎の割合が50%~60%なので、3万人~4万人の患者がいるのではないかと予想される。病因・病態

これまで慢性副鼻腔炎は、ウイルス感染に引き続く細菌感染から、粘膜の浮腫、粘液産生、副鼻腔の貯留による急性副鼻腔炎が治癒できずに炎症が遷延化した場合に移行し、何らかの原因で鼻茸が形成されると言われてきた。現在、好酸球性副鼻腔炎は、全身的な疾患の一つの症候発現であり、全身疾患(呼吸器疾患)の副鼻腔での病態を示しているとの考え方が有力になっている。

鼻茸における好酸球浸潤に関しては、上皮から産生されるIL-1、IL-33、Thymic stromal lymphopoietin (TSLP)、Eotaxin、RANTESが関与している。さらにTh2細胞、肥満細胞、group 2 innate lymphoid cells (ILC2s)から産生されるIL-5、IL-13が関与している。鼻茸形成に関しても明確な機序はわかっていない。欧米ではStaphylococcal enterotoxin Bに対する鼻粘膜局所でのIgE産生が重要との認識されている。またCCL18とCCL23、B cell-activation factor of the TNF family (BAFF)なども抗体産生や好酸球浸潤に関与している。好酸球性副鼻腔炎の原因遺伝子(DNA解析)

好酸球性副鼻腔炎において原因遺伝子が存在するのかどうか全ゲノム解析(GWAS)で検討すると、上皮系サイトカインであるThymic stromal lymphopoietin (TSLP)の遺伝子多型が好酸球性副鼻腔炎と有意に相関した。これは喘息、アレルギー性鼻炎、好酸球性食道炎の結果と同様であるとともに欧米で行われたCRSwNPのGWASと同じ結果であった。好酸球性副鼻腔炎において高発現している因子(RNA解析)

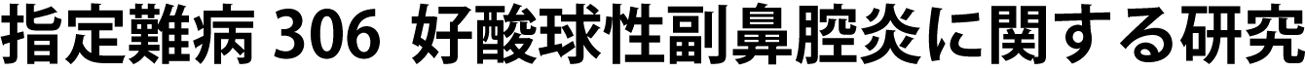

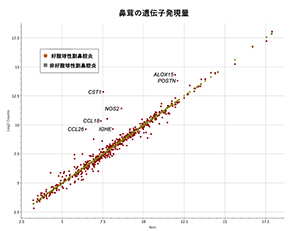

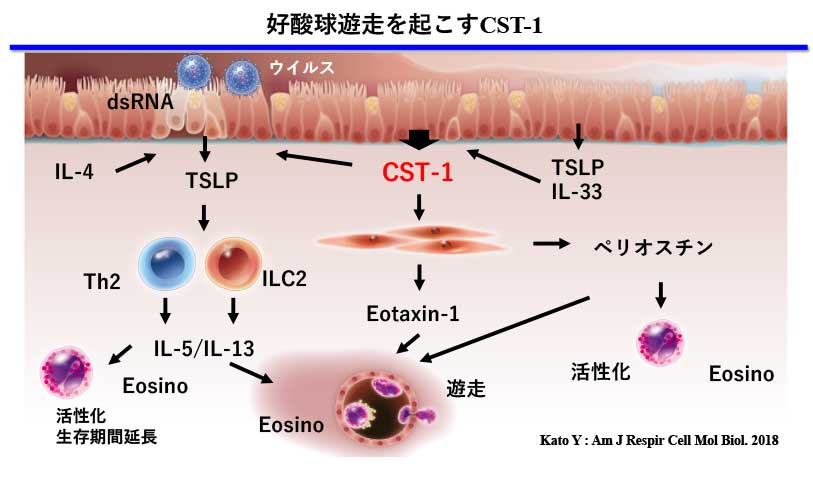

さらに好酸球性副鼻腔炎の病態を解明するために、次世代シークエンサーを用いてRNA発現を解析した。まずは、鼻茸と下鼻甲介粘膜を検討すると、POSTN(ペリオスチン)、ALOX15、CST-1、SERPINB3、CCL18の順で鼻茸での発現が有意に高かった。まずは最も発現が高くかつtype 2炎症に関与しているとされるペリオスチンに着目した。免疫組織化学では重症好酸球性副鼻腔炎鼻茸において、パリオスチンはびまん性に発現していた。血清中ペリオスチンをELISAで測定すると好酸球性副鼻腔炎が重症になるにつれて有意に高値を示した。さらにカットオフ値を決めペリオチン高値群と低値群に分けると、ESS術後の再発は高値群で有意に高く、好酸球性副鼻腔炎の臨床マーカとして使用できると思われた。CST-1はprotease inhibitorの一種であり、中等症・重症ECRS鼻茸で強発現していた。様々な微生物やアレルゲンに曝露を受けると微生物やアレルゲンからは蛋白分解酵素(protease)が放出される。CST-1はそれらを分解する作用を持つが、他のCST familyに比べその作用は弱い。そこでCST-1の機能を解析ために、精製した鼻茸上皮細胞をIL-4 + dsRNA + CST1で刺激すると、TSLPの発現が有意に上昇した。鼻茸上皮細胞へのTSLPあるいはIL-33の刺激は、CST1の発現を誘導した。また、鼻茸線維芽細胞に対するCST1の刺激は、CCL11とペリオスチンの発現を誘導した。すなわちCST1は、鼻茸形成・増悪に関わる様々な因子と相互作用することでTh2/好酸球性炎症として作用し、鼻茸の重症化、難治性、再発に関わると考えられた(図1)。

次に好酸球性副鼻腔炎鼻茸と非好酸球性副鼻腔炎鼻茸の比較を同じく次世代シーケンサーで行ったところ,3つの遺伝子が有意に高く発現していることがわかった.その中で,好酸球での発現が報告されていない遺伝子としてTRPV3 (transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 3)を同定した.TRPV3は好酸球性副鼻腔炎の鼻茸粘膜上皮および浸潤する好酸球に強く発現していることが分かり,重症度が高いほど,発現が高いこともわかった.TRPV3は好酸球性副鼻腔炎の難治性に関与している可能性があると思われた.

図1 好酸球遊走に関与するCST-1

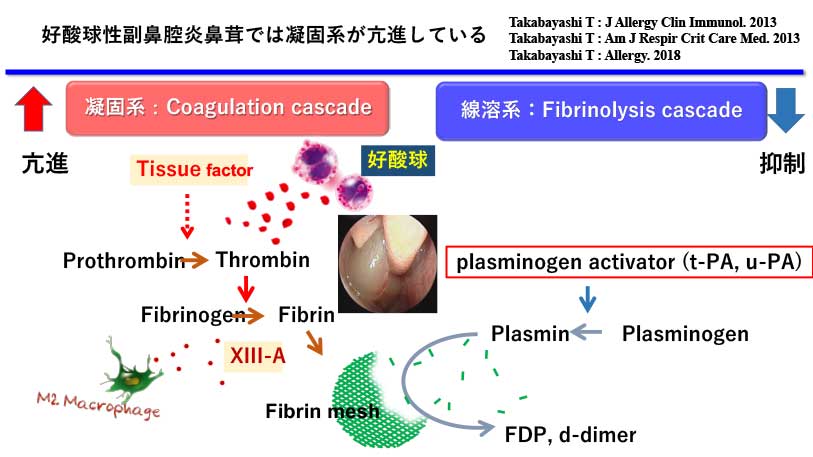

好酸球性副鼻腔炎と凝固・線溶系の関係

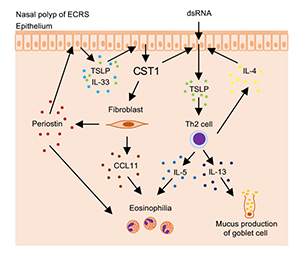

好酸球性副鼻腔炎においては過剰なフィブリン網が形成されていることを我々は見い出し、好酸球性副鼻腔炎鼻茸においては、フィブリン網の代謝を制御する凝固系・線溶系の異常が病態形成に関与していると思われた(図2)。そこで凝固因子について遺伝子発現のスクリーニングを行った。その結果、凝固因子第XIII-A(FXIII-A)の発現量が好酸球性副鼻腔炎鼻茸において著明に増加していることが分かった。FXIIIはタンパク質を架橋するトランスグルタミナーゼであり凝固系の最終段階でフィブリン網を安定化させ強固なフィブリン塊を形成させる働きがある。好酸球性副鼻腔炎鼻茸におけるFXIII-Aの局在を免疫組織化学で検討したところ粘膜下に浸潤したM2マクロファージにその発現を認めた。好酸球性副鼻腔炎鼻茸中で発現が亢進していたCCL18はM2マクロファージに発現し、好酸球性副鼻腔炎鼻茸中で増加し、RNA発現結果と同様であった。

一方線溶系は肝臓で合成されたplasminogenがplasminに変換されることによってフィブリン網の分解を行う一連の反応であり、生体内では凝固系と線溶系の絶妙なバランスによって恒常性が保たれている。線溶系の強度はフィブリン網の分解産物であるFDPやd-dimerで測ることができる。好酸球性副鼻腔炎鼻茸では、凝固系の亢進によってフィブリン網が過剰に生成されているにもかかわらず、d-dimerの量が極端に少ない。このことは本疾患において線溶系が抑制されていることを示していた。我々はplasminogenをplasminに変換する2つのプロテアーゼ(urokinase plasminogen activator; u-PA, tissue plasminogen activator; t-PA) について検討を行った結果、t-PAの発現がECRS鼻茸において著明に低下していることを明らかにした。さらにmRNAや蛋白の量だけでなくt-PAの活性自体も下がっていることからu-PAやt-PAに対して抑制的に働くplasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1)も関与していた。

t-PAの発現はDNAレベルで抑制されており、t-PA遺伝子(PLAT gene)の3‘側プロモーター領域のCpG部位のメチル化を調べたところ、好酸球性副鼻腔炎鼻茸では下鼻甲介粘膜よりも高メチル化していることでt-PAの発現を抑制していることを見出した。

t-PAは鼻上皮細胞からも産生されるが、細菌が産生する短鎖脂肪酸で処理をするとt-PA発現が有意に上昇した。その作用は上皮細胞に発現する短鎖脂肪酸の受容体GPR41とGPR43を介していた。このことは鼻腔内の常在菌や何らかの菌の存在でフィブリンを分解して鼻茸を軽快できる可能性が示せた。

図2 フィブリンが沈着している好酸球性副鼻腔炎鼻茸

好酸球性副鼻腔炎と細菌叢(マイクロバイオーム)の関係

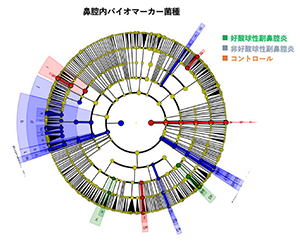

慢性副鼻腔炎の鼻腔および口腔の微生物叢(マイクロバイオーム)について、好酸球性副鼻腔炎と非好酸球性副鼻腔炎に分類しメタ16S解析を行った。好酸球性副鼻腔炎は非好酸球性副鼻腔炎と比較してα多様性(個体内での均等性)が低下し、β多様性(個体間での種類似性)が異なり、好酸球性副鼻腔炎と非好酸球性副鼻腔炎においてそれぞれ特異的なバイオマーカーとなる菌種や細菌機能を示した(図3)。好酸球性副鼻腔炎では、欧米で言われているStaphylococcal aureusが有意に検出された。一方で非好酸球性副鼻腔炎では特定の嫌気性菌が有意に検出された。すなわち慢性副鼻腔炎の中でも、好酸球性副鼻腔炎と非好酸球性副鼻腔炎では異なる鼻腔マイクロバイオームであることが示唆された。細菌叢データ(OTUs)から細菌機能の予測を行い各群間の細菌機能を比較したところ、好酸球性副鼻腔炎と非好酸球性副鼻腔炎の細菌機能が異なっていた。好酸球性副鼻腔炎では複数のアミノ酸代謝のパスウェイが亢進しており、一方、非好酸球性副鼻腔炎ではエネルギー代謝やミスマッチ修復など細胞傷害に関わるパスウェイが亢進していた。

また非好酸球性副鼻腔炎では有意に検出された嫌気性菌から産生される代謝産物を用いて、in vitroの実験を通して鼻腔内における菌種の細菌機能を確認すると、t-PA産生を亢進させることが判明した。

図3 異なる細菌叢が存在する好酸球性副鼻腔炎の鼻腔

症状

好酸球性副鼻腔炎は主訴に嗅覚障害を訴えることが多い。病変部は顔面の正中にあり、嗅裂部、両側篩骨洞、両側鼻腔が中心である。一方で一般的慢性副鼻腔炎は、正中ではなく、両側上顎洞が中心で顔面対称性もしくは片側性の病変となる。合併している疾患は、気管支喘息、アスピリン不耐症、NSAIDアレルギーが有意に多い。成人発症であり、両側に病変がある。粘稠な鼻汁を認める。両側鼻腔には多発性の鼻茸(ポリープ)を認める。嗅裂は、鼻茸のために閉鎖している。嗅裂閉鎖はCTにおいてよくわかる。CTの特徴は、好酸球性副鼻腔炎では、篩骨洞に有意な陰影を認める。上顎洞にも同様の所見(軟部陰影)を認めることもあるが、あまり病変を認めないこともある。一方、非好酸球性副鼻腔炎は片側性で、上顎洞に有意な陰影を認める。通常の慢性副鼻腔炎と好酸球性副鼻腔炎の違いを表1に示す。

表1

診断

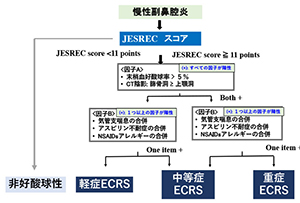

Japanese Epidemiological Survey of Refractory Eosinophilic Chronic Rhinosinusitis Study (JESREC Study)と呼ばれるall Japan体制の大規模疫学調査が行われ、JESRECスコアなる好酸球性副鼻腔炎の診断基準(表2)と重症度分類アルゴリズム(図4)が決定された。これにより好酸球性副鼻腔炎の診断が容易となり、指定難病に承認された。好酸球性副鼻腔炎は、JESRECスコア11点以上、鼻茸・副鼻腔組織を接眼レンズ22、400倍視野で3視野顕鏡し、1視野あたり70個以上の好酸球を認めた時に確定診断できるとした。この70個は、70以上の好酸球浸潤がある症例群は、70個未満の群に比べ、手術後の再発率が有意に高かったため、好酸球性副鼻腔炎のカットオフ値と定めた。

表2

図4 慢性副鼻腔炎分類のアルゴリズム

治療

軽症例で症状も強くない場合は保存的な治療が選択される。特に経口ステロイド薬が有効であり、抗ロイコトリエン薬が補助的に用いられることもある。内服開始約1週間で鼻茸の縮小や嗅覚障害の改善が認められることが多い。膿性鼻汁を認めた場合には、まずアモキシシリン(AMPC)を内服させる。膿性鼻汁が減少しない場合は、細菌培養にて感受性のある抗菌薬を投与する。粘液溶解薬も併用する。感染が治まってきたら、非好酸球性副鼻腔炎の治療のように少量マクロライドを投与するが、鼻茸の縮小などは認めない。鼻腔を充満する鼻茸が存在する、または病的な粘膜が副鼻腔に充満することによって生じる頭痛などの症状が難治性である場合には内視鏡下鼻副鼻腔手術が選択される。手術は、上顎洞、篩骨洞、前頭洞、蝶形洞に区切られている副鼻腔を単洞化する手術が望ましく、これによって術後の管理が容易となりステロイド噴霧薬などの薬剤の到達性も向上し、非単洞化手術比較して術後の経過は飛躍的に改善する。術後の処置が非常に重要で、鼻洗浄をしっかりさせ、中鼻道と嗅裂開大の処置を継続する。経口ステロイドは漸減し、最終的には中止し、鼻噴霧ステロイドへ移行する。鼻茸が再発したら、小さいうちに外来で適宜摘出する。しかし長期間受診しないことやウイルス感染などで急激に鼻茸が大きくなり、ふりだしに戻る症例も少なくない。ふりだしに戻ると、また最初から治療をやり直すことになる。内視鏡下鼻副鼻腔手術

鼻茸が増大し、鼻閉が強く臭いが分らなくなってきたら内視鏡下鼻副鼻腔手術を行う。好酸球性副鼻腔炎に対する手術法は、篩骨洞優位の炎症が多いので、篩骨洞部分の開放が重要となる。篩骨蜂巣の単洞化手術、残存蜂巣を無くすこと、さらに鼻腔側壁の鼻粘骨膜弁を術中に作製し、篩骨漏斗の粘膜を除去したのちに同部位に使用することで、鼻茸再発率が低下することがわかった。また嗅裂を開大し嗅気流を増大させることが嗅覚障害を改善させるには大切である。これらの確実な操作のためには、篩骨洞粘膜を主に栄養する前篩骨動脈の麻酔を術前に行い術中の出血量を減少させることが重要である。術前CT画像の読影向上、内視鏡下副鼻腔手術トレーニング用の模型の利用、鉗子など手術器具の正しい利用・理解をすると手術手技は向上し、術後の成績が上がる。術後ケア

内視鏡下鼻副鼻腔手術術後に、頻回の生理食塩水による鼻洗浄と鼻噴霧用ステロイドによる局所治療が重要である。粘膜が浮腫状になった場合には、経口ステロイドを内服させ、再発を予防する。食事・栄養

特に注意すべきことはないが、納豆に含まれるナットウキナーゼはフィブリンを分解する働きがあるため、鼻粘膜に過剰なフィブリン網が形成される好酸球性副鼻腔炎には有効である可能性がある。残念ながら現在のとこエビデンスはない。またカプサイシンは鼻茸縮小効果があるとも言われおり、それを含む食事をしても良いかもしれない。この点に関しても今のところエビデンスはない。好酸球性副鼻腔炎に対する新規治療

これまで経口ステロイドのみであった好酸球性副鼻腔炎の治療であったが、type 2炎症主体であるため、やはりIL-4、IL-13、IL-5、 IgEが鍵となる因子である。気管支喘息、アトピー性皮膚炎では、これらの抗体薬が日本においても保険適応になっている。欧米および日本においてもこれらの抗体薬が好酸球性副鼻腔炎に対して有効であるか検討が行われている。その中で、抗IL-4受容体抗体(Dupilumab)は、鼻茸を有する慢性副鼻腔炎を対象とする第3相国際治験が終了し、これまでにない鼻ポリープ縮小、鼻症状減少、嗅覚改善効果を認めた。この結果から、ポリープスコア5以上の症例で手術経験のある難治性症例、手術が出来ないような症例では、Dupilumabが保険適応になった。

また抗IL-5抗体(mepolizumab)、抗IL-5受容体抗体(Benralizumab)、抗IgE抗体(omalizumab)に関しても同様の試験が行われている。実地臨床では、ESS後の再発例もしくは経口ステロイド使用例でポリープスコア5以上に使用されると思われるが、どの抗体薬を使用するかは迷うところである。

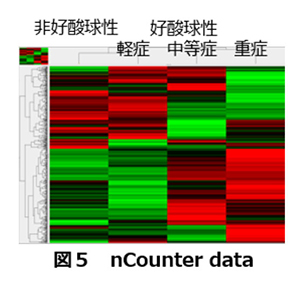

そこで好酸球性副鼻腔炎のエンドタイプ、すなわち病態別に分類し最も効果ある薬の選択ができることが重要課題となる。通常、RNAの発現を解析するには、凍結標本が必要となるが、我々はNanoString Technologies社が開発したnCounter®️システムを導入した。このシステムではホルマリン固定パラフィン包埋(formalin-fixed paraffin-embedded, FFPE)ブロックを作成し、数μm程度に薄切したのちに細胞染色を行い、組織学的診断を行う。RNAは非常に不安定な分子であるため、ホルマリン固定時には大部分が分解され、定量リアルタイムPCR法などで評価をするには不十分と考えられてきた。しかし、近年では従来の手法では損傷により解析が困難であったFFPE検体からでも、デジタル分子バーコード技術を用いることで目的とするRNAを1分子単位でカウントすることが可能となった。NanoString Technologies社が開発したnCounter®️システムは、上記技術を利用して対象となるRNAを最大800種類程度までダイレクトにデジタルカウントすることが可能なシステムである。具体的には、FFPE由来の組織検体から抽出したRNA(10〜60ng/μL程度)に標的となるプローブをハイブリダイズさせ、nCounter®︎ SPIRNT/MAX等の専用測定機器を用いてRNA量をカウントする。カウントされたRNA量は標準化を行ったのちにパスウェイ解析やヒートマップなどをはじめとする解析まで利用可能となる。nCounter®️システムはRNAのほかにもDNAやタンパク質の測定も可能であり、近年話題となっているマルチオーミクス解析にも応用可能である。 そこで我々は、オリジナル製FKN panel(FuKui Nasal polyp panel)を作成した。このpanelでは約700の遺伝子を比較検討できる。これは、既存のHuman immunology v2 panelに我々がRNA発現解析にて見出した遺伝子を組み込んだものである。これによってESS後予後成績が判明している約270検体の700遺伝子発現を一気に解析した(図5、図6)。これにより、どのような症例(発現パター)にどのような抗体薬を使用した場合に効果があるのか、使用経験で判別することが可能となる。また線溶系を亢進させる各種化合物の検討および漢方の成分についても関連する遺伝子の発現パターンで効果が予測できると考えている。

図5 遺伝子チップ(nCounter)による鼻茸の解析

図6 遺伝子チップ(nCounter)による鼻茸遺伝子発現量の結果

好酸球性副鼻腔炎について

好酸球性副鼻腔炎について

- [動画再生について]

画像中央の を押すと動画が再生されまます。

を押すと動画が再生されまます。

再生後、画面右下の をクリックすると全面表示になります。

をクリックすると全面表示になります。

好酸球性鼻腔炎(慢性副鼻腔炎)1

- 福井大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

高林哲司

好酸球性鼻腔炎(慢性副鼻腔炎)2

- 福井大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

高林哲司

好酸球性副鼻腔炎の病態解明と新たな治療戦略

- 福井大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

藤枝重治

「好酸球性副鼻腔炎の病態解明と新たな治療戦略」

ざっくり言うと:

□ 厄介な蓄膿症:好酸球性副鼻腔炎とはなんだ

□ 最新の次世代シークエンサーで好酸球性副鼻腔炎の病態を探る

□ 好酸球性副鼻腔炎患者の鼻腔で検出される菌を同定した

要旨:

慢性副鼻腔炎は、昔から多くの日本人が罹患する疾患である。鼻茸合併を合併すると保存的治療では治療効果が乏しく、鼻茸が徐々に大きくなるにつれて鼻閉が強くなる。そのような場合、内視鏡下鼻副鼻腔手術(ESS)を行い、術後マクロライド少量長期療法を行うことで、日本における慢性副鼻腔炎はかなり治癒が望めるようになった。しかしこのようにESSと術後マクロライド少量長期療法を行っても、すぐに鼻茸が再発し、治らない難治性副鼻腔炎が1990年代後半から2000年にかけて増加してきた。これらの患者さんは、嗅覚障害を訴えることが多く、粘稠な鼻汁と多発性鼻茸、気管支喘息、アスピリンおよび非ステロイド性抗炎症薬過敏性喘息の合併を認めた。このような鼻茸を伴う難治性慢性副鼻腔炎では、組織中に好酸球の浸潤が強いので、好酸球性副鼻腔炎と命名された。

2015年全国多施設共同大規模疫学調査結果(JESREC Study)が発表され、容易に好酸球性副鼻腔炎の診断と重症度を判定できるようになった。この分類を使用して、鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎を分類し、次世代シークエンサーを用いたRNA発現解析を行った。その結果、POSTN(ペリオスチン)、CST-1、ALOX15の遺伝子が好酸球性副鼻腔炎の鼻茸では、高発現していることを見出した。血清中ペリオスチンが一定値以上よりも高い群は、ESS後再発しやすく、臨床マーカとして使用できることが判明した。CST-1は、好酸球浸潤を誘導する重要な因子であった(図1)。ALOX15は15-Lipoxygenase(15-LOX)を誘導し、好酸球性副鼻腔炎鼻茸中のω3系およびω6系脂肪酸代謝において、15-LOXにて代謝される物質誘導を亢進させた。誘導された物資は、好酸球遊走因子のみならず、好中球遊走因子も誘導していた。さらに炎症抑制因子、炎症収束因子も誘導されていた。しかしそれらが機能せずに好酸球炎症が遷延化しているのが好酸球性副鼻腔炎の本態であると結論付けた。

好酸球性副鼻腔炎鼻茸では、凝固系が亢進し、線溶系が抑制されていた(図2)。マイクロバイオーム解析では、黄色ブドウ球菌が好酸球性副鼻腔炎では有意に検出され、この菌自体がコアグラーゼ産生菌であった。現在では、type2炎症を抑制する抗体治療が保険適応になった。適切な使用によって患者のQOLに貢献できるとともに、今後さらなる抗体治療の保険適応が増えてくると予想される。新規治療としては、安全に線溶系を亢進できる治療法が、鼻茸治療にも導入されてくると思われる。さらに慢性副鼻腔炎のエンドタイプを決定し、個人に最適な治療を提供できるシステムを開発中である。

図1 好酸球遊走を起こすCST-1

図2 好酸球性副鼻腔炎鼻茸では凝固系が亢進している